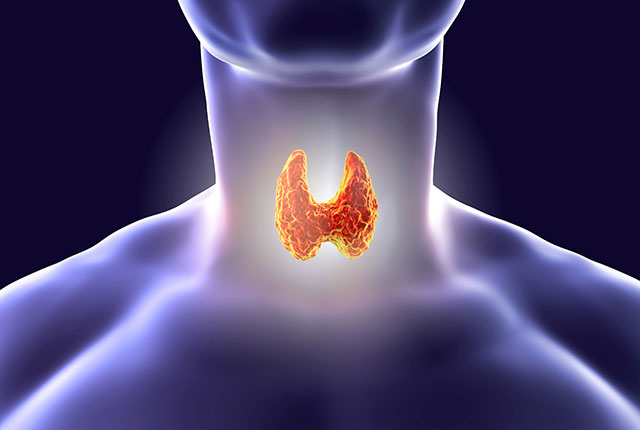

甲状腺の診療

甲状腺の診療

甲状腺疾患には、甲状腺の機能亢進や低下による代謝異常が見られ、首の前部に腫れ(甲状腺腫)やしこりが現れる事があり、疲労感、体重変動、動悸、不安感、便秘または下痢などの症状が生じる事があります。 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)、甲状腺機能低下症(橋本病)、甲状腺結節、甲状腺炎、甲状腺がんなどの疾患があります。 甲状腺機能が亢進する疾患をバセドウ病と呼びますが、甲状腺ホルモンが過剰に分泌により、動機や多汗・手の震えなどの症状を発症します。 このような症状の患者様も当院で治療が可能ですのでお気軽にご相談下さい。

甲状腺を刺激してしまう甲状腺刺激ホルモン受容体抗体(TRAb)という物質が体内でつくられ、刺激を受けた甲状腺が甲状腺ホルモンを多く分泌してしまう病気です。女性に多い疾患です。

少しずつこのような症状を自覚した場合は早めに検査をしてバセドウ病かどうかを調べる必要があります。長く我慢していると心臓に負担がかかり、心不全という重大な病気につながる事があります。

当院では、バセドウ病の検査・診断は以下のように行います。

治療には薬物治療、アイソトープ治療(放射線治療の一種)、甲状腺を切除する手術の3つがあります。まず内服薬で治療を開始する事が多いです。薬物治療で改善が難しい場合、薬物治療の副作用があるなどの場合、専門の大学病院などでアイソトープ治療や手術が行われます。 薬物治療には内服薬である抗甲状腺薬をまず使用します。副作用が比較的起こりやすい薬であるため、最初の3カ月程度は2~3週間おきに採血をして副作用がないかを調べながら服薬してもらいます。このほか動悸を抑える薬や、いらいらを抑える薬も併用する事があります。場合によっては無機ヨウ素という甲状腺ホルモンの合成、分泌を抑える薬も使います。薬物治療の場合は、よくなるまで6カ月から数年かかる事があります。

甲状腺に炎症を起こしてしまう抗体という物質が体内で作られて、慢性的な甲状腺の炎症が引き起こされ、一部の患者様で甲状腺ホルモンの分泌が低下してしまう病気です。慢性甲状腺炎、あるいは九州帝国大学(現在の九州大学)の橋本策先生によって1912年に初めて報告された事から橋本病ともよばれています。ほとんど患者様は症状がなく、健診などで甲状腺が腫れている事から見つかります。

これらの症状がみられた場合には早めに検査をして橋本病かどうかを調べる必要があります。長く我慢していると意識がなくなる昏睡状態になる事があります。またうつ病と間違えられる事もあります。さらに甲状腺ホルモンの低下が不妊や流産の原因になる事があります。

当院では、橋本病の検査・診断は以下のように行います。

ほとんどの患者様では甲状腺の値は正常ですので採血で甲状腺ホルモンが低下していないかの経過観察のみとなります。甲状腺ホルモンが低下している場合は、甲状腺ホルモン剤を少しずつ開始して、甲状腺ホルモンが正常近くなるまで増量します。甲状腺ホルモンが変動する事があり、薬を減らせる事もあります。妊娠出産を考えている場合には、明らかにホルモンが低下する前の状態(潜在性甲状腺機能低下)でも不妊や流産の原因になる事がありますので、早めに甲状腺ホルモン剤を用いて治療を行う事があります。

甲状腺腫瘍には腫瘍様病変、良性腫瘍そして悪性腫瘍があります。健康診断などの肺のCT検査で甲状腺が写りこんで、偶然に甲状腺腫瘍が見つかる事が増えてきました。最も多く見つかるものが腫瘍様病変の腺腫様甲状腺腫というものです。良性腫瘍としては濾胞腺腫、そして悪性腫瘍としては乳頭がん、濾胞がん、未分化がん、髄様がん、悪性リンパ腫などが挙げられます。

このような症状があれば、早めに検査をして甲状腺の腫瘍があるのか、腫瘍があれば、どのような腫瘍なのかを調べる必要があります。悪性の場合や、良悪はっきりしない場合には手術が行われます。

当院では、甲状腺腫瘍の検査・診断は以下のように行います。

腺腫様甲状腺腫や良性の濾胞腺腫は経過観察となります。大きいもので首の圧迫症状が強いなどであれば、専門の施設でエタノールを注入して小さくする事や、摘出手術が行われます。悪性の腫瘍の場合は基本的に手術となります。ただし数ミリの微小な乳頭がんについては手術するべきか意見が分かれています。